業種別BCP対策の事例に見るBCP対策の重要性。自治体独自の支援事例も紹介

課題解決のためのノウハウ

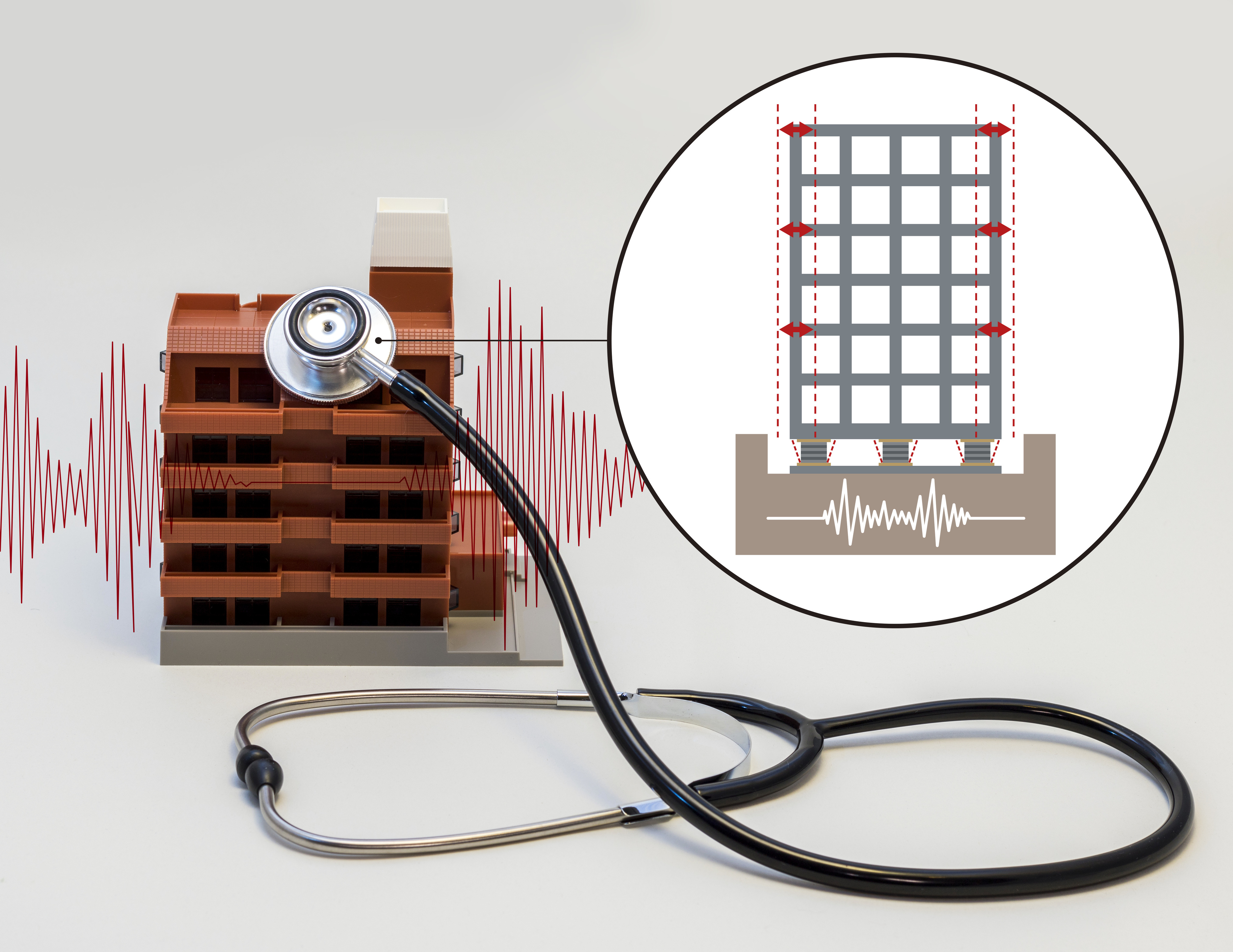

近年、地震が頻発しているなかで、建物の安全性を確保することは喫緊の課題となっています。建物の免震構造は、地震の揺れから建物と内部の人員・設備を守る役割を果たすだけでなく、企業のBCP(事業継続計画)対策においても注目するべき要素です。

ビジネスの継続性を維持するうえで、企業の重要なデータやシステムを安全に保管・管理し、災害時にも継続的に運用できるデータセンターは、BCPの観点からも優先的に検討するべきポイントとなります。免震構造を採用したデータセンターは、大規模な地震発生時でもシステムの継続使用を可能にし、高い信頼性を提供します。

本記事では、免震構造の概要、耐震構造との違いやデータを保管するデータセンター選定のポイントをお伝えします。

近年、震度5を超える地震が多発しています。気象庁によると、2006年以降で震度6以上の震災は28回、5以上に範囲を拡大すると96回以上です。震源地は日本各地にあり、安心してビジネスを行うには建物の堅牢性確保が欠かせません。ここでは、建物の安全性を高める技術のひとつである免震構造の概要について解説します。

参照:日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)|気象庁

免震構造とは、建物と地面の間に免震装置を設置することで地震の揺れを吸収し、建物への影響を軽減する技術です。建物と地面の基礎部分を分離させることで、地震の揺れが建物に伝わりにくくなる特徴があります。

免震構造のほかに地震に強い建物といえば耐震構造が挙げられます。免震構造が建物と地面の間に免震装置を設置することで建物の揺れを抑えるのに対し、建物自体を揺れに耐えるように設計されたのが耐震構造です。

具体的には建物を支える基盤や柱、柱の筋違いなどの補強により建物を強化することで地震の揺れから守ります。免震構造が建物自体の揺れ防止を目的にしているのに対し、耐震構造の目的は、地震による建物の崩壊防止です。

| 免震構造 | 耐震構造 | |

|---|---|---|

| 基本原理 | 地震の揺れを吸収・分散 | 建物自体を強化 |

| 地震の揺れ | 建物に伝わりにくい | 建物に直接伝わる |

| 建物への影響 | 比較的軽微 | 比較的規模が大きい |

| 建物内部の揺れ | 大幅に低減 | 上層階ほど大きい |

| 地震後の使用 | 即時使用可能な場合が多い | 点検後に使用可能 |

| コスト | 比較的高い | 比較的安い |

このように、免震構造と耐震構造はそれぞれ異なるアプローチで地震に対応しますが、免震構造はより高度な地震対策を必要とする建物、特にデータセンターのような施設において、優れた性能を発揮します。

免震構造は建物の揺れを大幅に抑制し、特に横揺れに対して高い効果を発揮します。これはIT機器やサーバーラックの保護に極めて有効で、企業の事業継続性確保に大事な役割を果たします。

免震構造がもたらす主なメリットは以下の通りです。

免震構造を採用した建物の大きなメリットは、地震の揺れが建物に伝わりづらい点です。例えば、2011年の東日本大震災の際、免震構造を採用していた東京のあるデータセンターでは、震度5強の揺れを震度4相当に軽減しています。揺れの軽減により、機器やデータへの影響を最小限に抑えることができるのです。

免震構造の主な構成要素は次の2つです。

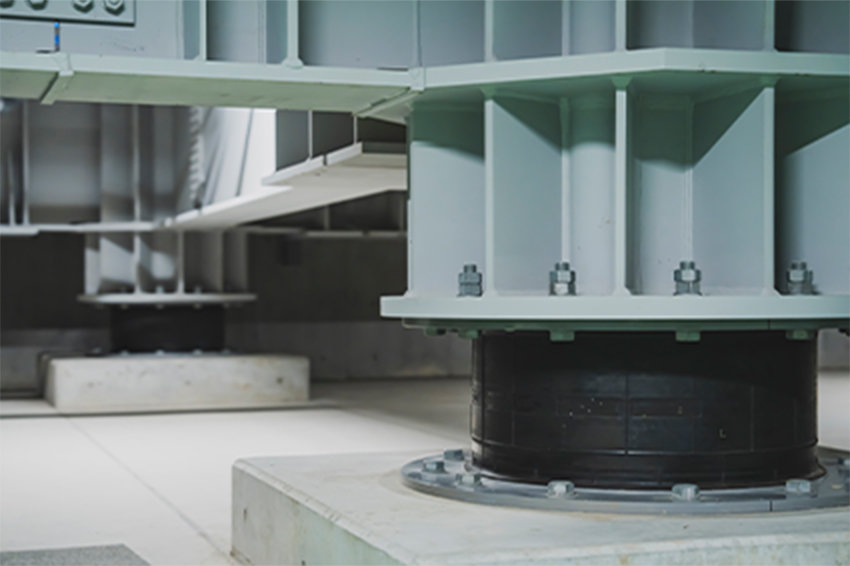

アイソレーターで主に使われるのは、高減衰積層ゴムで、建物を支え地震が起きた際に建物を水平方向に移動させ、揺れを伝わりにくくする装置です。この他、すべり材が表面処理を施した胴板の上を滑ることで揺れを吸収する「すべり支承」や、ボールベアリングがレールを転がることで揺れを吸収する「転がり支承」を組み合わせる場合もあります。これらは、全体としてアイソレーターと呼ばれます。

ダンパーは揺れを抑える仕組みです。中でもオイルダンパーはシリンダー内の作動油の流体抵抗により、地震による揺れの減衰抵抗力を発生させ、アイソレーターで逃がした揺れを吸収し抑制します。その他、使用する部材によって鋼材ダンパーや鉛ダンパーが使われることもあります。

地震発生時にはダウンタイムを大幅に削減し、ビジネスの継続性を確保することが企業にとって不可欠です。免震構造にすることで地震の揺れが伝わりにくくなるため、建物の損傷を最小限に抑え、内部のIT機器やデータの安全性を高められます。

耐震構造に比べ初期投資コストは高くなるものの、災害時の損害軽減や事業継続性の確保というメリットを考慮すると、長期的には企業にとって大きな価値があります。

このように、免震構造を採用したデータセンターは、企業の資産を守り、災害時のビジネス継続性を高めるうえで、極めて効果的な選択肢と言えるでしょう。

企業のBCP対策において、データセンターの選択は事業の存続に直結する課題です。特に免震構造を採用したデータセンターは、企業のデータやシステムを安全に保管し、災害時にも継続的に運用できる環境を提供するうえで効果的です。

耐震構造は建物の崩壊を防ぐ効果がありますが、建物内部の揺れを完全に抑えることはできません。そのため、サーバーの落下や倒壊のリスクが残ります。

一方、免震構造は建物全体の揺れを大幅に低減します。完全に揺れを防ぐことはできませんが、耐震構造と比べて、サーバーやシステムの落下、倒壊防止に高い効果を発揮します。

ここからは、免震構造が備わったデータセンターを選定するポイントについて解説します。

免震構造が備わったデータセンターを選ぶ際は、アイソレーターとダンパーを組み合わせた構造を採用しているかがポイントです。この組み合わせにより、地震の揺れを効果的に吸収し、サーバーや他の機器への影響を最小限に抑えられます。

具体的には、「サーバー階スラブ面での水平応答加速度」の低減能力を確認することが重要です。「サーバー階スラブ面での水平応答加速度」とは、地震時にサーバーが設置されている床面が受ける水平方向の加速度を表す指標で、データセンターの安全性を示す重要な要素です。高性能な免震構造を持つデータセンターでは、大規模地震発生時でもこの値を大幅に低減し、システムの継続使用の可能性を高めます。具体的な低減値は各データセンターの設計や採用している免震技術によって異なりますが、一般的に通常の建物と比べて大きく改善されます。

もうひとつの選定ポイントは、日本データセンター協会(JDCC)が定める評価基準「データセンターファシリティスタンダード」への準拠状況です。この基準は、データセンターの品質を判断するうえで大事な指標であり、最高水準である「ティア4」に準拠したデータセンターは高い信頼性とサービス継続性を備えています。「ティア4」は具体的に次のようなサービスレベルです。

地震や火災などの災害に対して、データの安全性とサービス継続性を確保しています。サービス継続性とは、年間のシステム停止時間が0.4時間以下(稼働率99.995%以上)と定義され、災害時にもシステムやサービスが継続して利用可能な状態を維持する特性を指します。具体的には、より強固な免震・耐震構造、高度な消火システム、複数の電源系統など、多層的な対策を講じています。これにより、極めて稀な大規模災害時でもデータとシステムの保護が可能です。

例えばUPS(無停電電源装置)において、「N+2」の冗長構成を採用しています。これにより、主要な設備(電源、冷却システムなど)の一部に障害が発生しても、予備機が即座に稼働し、サービスを中断することなく継続して提供できます。

建物、サーバー室のセキュリティに加えて、敷地や個々のラックに至るまで、多層的かつ厳格なアクセス管理が実施されています。生体認証、監視カメラ、セキュリティゲートなど、最新のセキュリティ技術を駆使し、物理的な不正アクセスのリスクを極小化しています。

高度な専門知識を持つスタッフが24時間365日常駐し、システムの監視、メンテナンス、緊急時の対応を行います。これにより、問題の早期発見・解決が可能となり、システムの安定稼働とサービス継続性を実現しています。

参照:データセンターファシリティスタンダードの概要|日本データセンター協会

データセンターを選ぶ際は、その立地条件も大切な選定ポイントです。自然災害を受けにくい場所に建設されていることが望ましく、具体的には以下のような点を考慮する必要があります。

地盤が強固で、過去の地震発生頻度が低い地域を選ぶことで、地震リスクを軽減できます。

河川氾濫や海岸線から十分な距離がある場所を選ぶことで、水害リスクを最小限に抑えられます。

液状化現象のリスクが低い地盤を選ぶことで、地震時の建物の安定性を確保できます。

また、緊急時に自社が駆けつけなければならないときに備え、交通アクセスの良い場所であることもポイントとして押さえましょう。

データセンターの立地について詳しくは、「データセンターの選定に場所が重要な理由とは?立地で選ぶポイントを解説」をご覧ください。

データセンターが提供するサービス内容は、以下の点を押さえておく必要があります。

2日間の停電時でもサービスを継続できる体制が整っているか確認し、ビジネスの中断リスクを最小化できます。

複数の回線や機器を用意することで、一部に障害が発生してもサービスを継続できる体制を確保できます。

最新の冷却技術を採用することで、IT機器の安定稼働と省エネルギーを両立できます。

24時間365日の常駐管理体制に加え、障害や災害時に迅速に対応できるサービス体制があるか確認しましょう。

将来的な需要増加に対応するための拡張性があるか確認しましょう。これには、ラックスペースの増設や電力容量の拡大などが含まれます。

ビジネスにおいて、免震構造の建物は地震被害を最小限に抑え、迅速な事業再開につなげられる可能性が高まります。特にサーバー類は揺れに弱いため、重要なデータを守るためにはより高度な免震構造を取り入れたデータセンターの活用が欠かせません。

STNetが提供するデータセンター「Powerico(パワリコ)」も、高度な免震構造と信頼性の高いサービスを提供しています。「Powerico」は「データセンターファシリティスタンダード」最高水準「ティア4」に準拠しており、さらに高減衰積層ゴム、オイルダンパーを組み合わせた基礎免震構造を採用しています。震度7クラスの大規模地震発生時でもサーバー階スラブ面での水平応答加速度をサーバーや機器の転倒や落下を防ぐことができるとされる200gal以下まで低減できるので、システムの継続使用が可能です。

自社のデータを守り、万が一の際にも迅速な事業再開を実現するためのBCP対策を検討されている企業担当者の方はぜひ、データセンター「Powerico」の活用をご検討ください。