株式会社STNet データセンターサービス部

サービスマネジメント課

矢野 敏也

課題解決のためのノウハウ

こんにちは、STNetの矢野 敏也です。データセンター「Powerico(パワリコ)」のお客さまシステムの運用受入業務を担当しています。

2011年の東日本大震災をきっかけに多くの企業がBCPへの取り組みを進めてきましたが、今日では、激甚災害の増加や国際情勢の不安定化、さらにはサイバー攻撃などにより、BCPの重要性はますます高まっています。

現代の事業活動においてはITシステムが大きな役割を担っており、ITシステムを常に利用できる状態を維持することが企業の事業継続の中核をなしているといっても過言ではありません。そのため、多くの企業が自社のITシステムについて、メインサイトに万が一の場合があることを想定して、物理的に離れたデータセンターにバックアップサイトを準備しています。

このコラムでは、バックアップサイト構築の概要と、いざというときに「確実に」バックアップサイトへの切り替えを実施するためのポイントについて、解説します。

BCPとは、「事業継続計画(Business Continuity Plan)」を意味し、自然災害やテロ攻撃といった緊急事態においても企業がビジネスを止めることなく継続できるようにする計画のことです。平時からBCPを適切に準備しておくことで、非常時にも事業を早期復旧したり被害を最小限にとどめたりできます。また、準備する過程で「絶対に止められない中核事業・プロセスは何か」という点を明確化するため、事業の業務改善につながるというメリットもあります。このようなことから、BCP策定は企業の社会的信頼の向上につながるということも期待できます。

最近聞かれるようになったIT-BCPは、事業継続計画の中でも特にITに注目したものです。とりわけ、近年の企業環境にとってITはますます欠かせない存在となっており、多くの事業活動の中核に位置するようになったITに関するBCP対策がより重要視されるようになっています。

企業のIT-BCPにとって重要な点のひとつが「バックアップサイト」です。これは、通常使っているデータセンターがダウンしてしまった際に使う、物理的に離れた場所に準備する非常時用の設備や施設のことで、DRサイトという呼び方をされることもあります。ちなみにDRとは「災害復旧」(Disaster Recovery)を意味します。

平時に使われるメインサイトのデータやシステムの完全なコピーを準備することもありますが、コストを考慮し、最低限の事業継続に着目して基礎的な機能だけをバックアップサイトに準備するという割り切りを行う場合もあります。

バックアップサイトを準備しておくことで、自然災害やサイバー攻撃による被害を受けた際にも、早期にメインサイトから切り替えてITシステムの利用を再開できます。これは、事業が停止する期間の短縮化や早期復旧を考えるうえで、極めて重要なポイントです。

バックアップサイトを準備していなければ、最悪の場合、顧客や製品の情報といった重要なデータが永久に失われてしまうこともあり得ます。このようなことが起こった場合、企業の損害は甚大なものとなるでしょう。

ここまで、非常時にバックアップサイトを活用してITシステムを切り替えること、早期に利用を再開する重要性について解説してきましたが、重要なのはメインサイトからの切り替えを「確実に」実施することです。そのポイントとして下記の2つをおさえましょう。

それぞれ解説していきます。

使用する手順書が切替作業者にとって分かりやすいことは、いざというときにメインサイトからバックアップサイトへの切替作業を「確実に」実施するために非常に重要です。分かりやすい手順書を作成するうえで、事前に考慮すべきポイント3点は以下のとおりです。

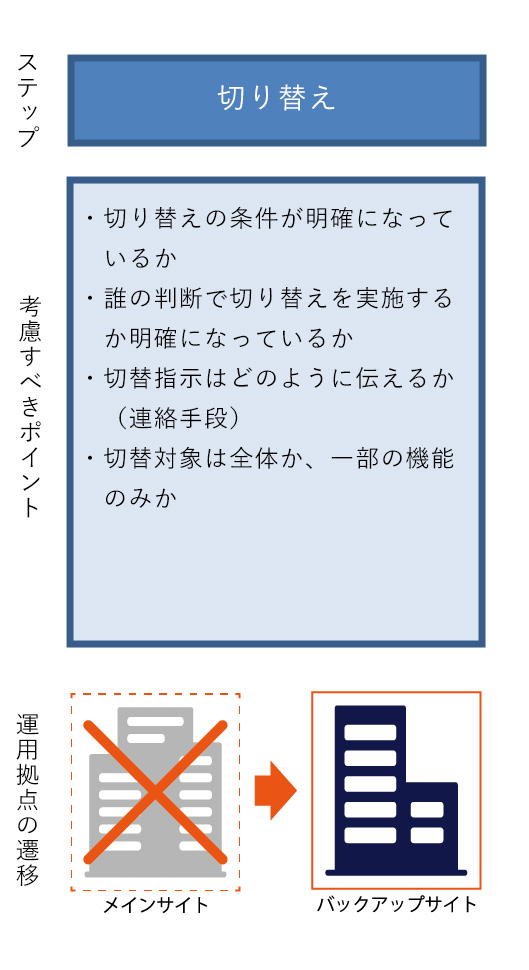

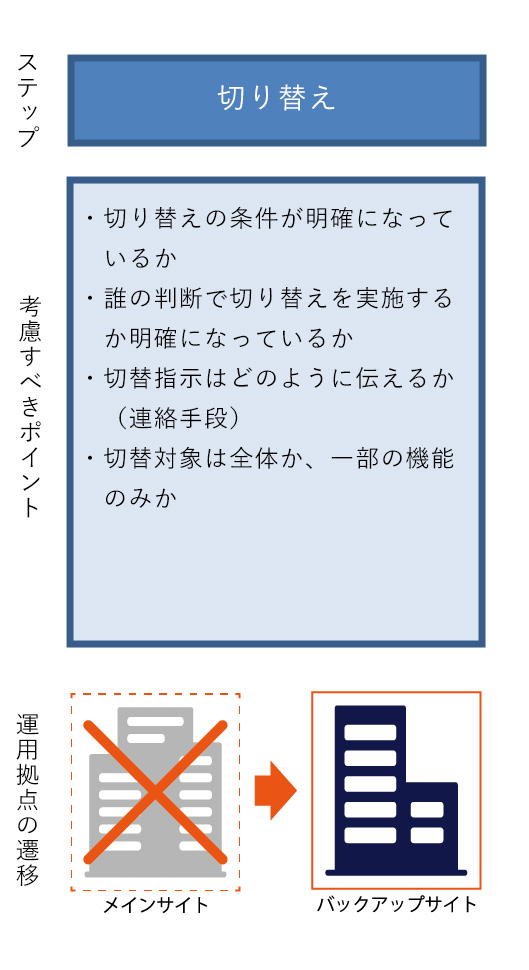

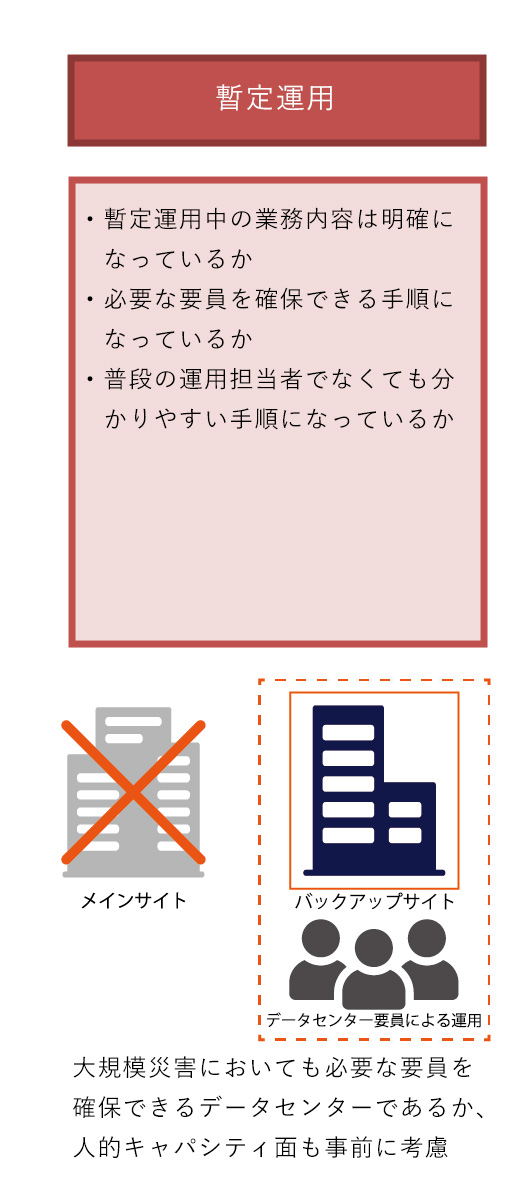

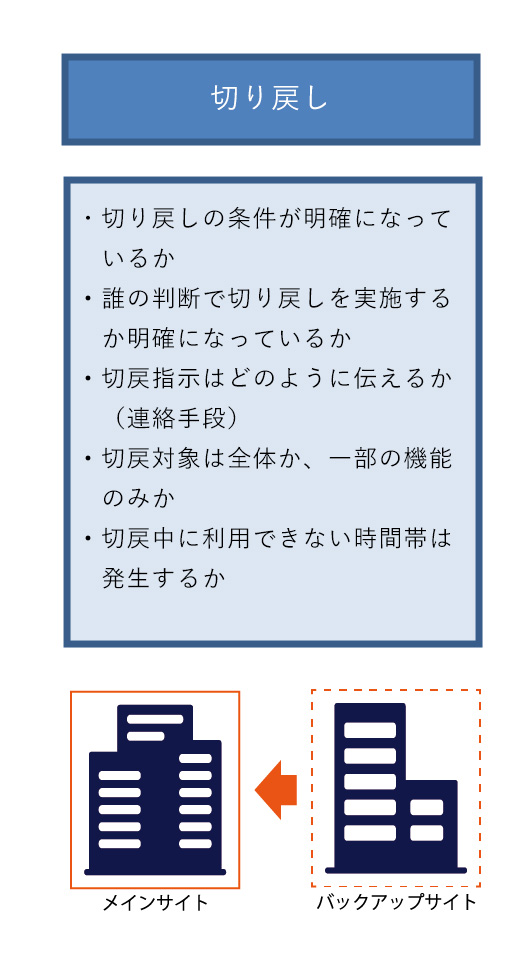

災害等によりメインサイトからバックアップサイトへ切り替える際には、通常の運用担当者が被災して運用ができず、運用拠点をバックアップサイトに切り替えることも考えられるでしょう。この場合には、

というステップを踏むことになります。各ステップでどのように業務が変わるのか、どのような手順が必要なのかを考慮したうえで手順書を作成しておきましょう。 BCPの全体像が分かりやすくなり、作業者がどの手順書を使って何の対応をしないといけないのか、イメージしやすくなります。

また、大規模災害で広範囲が被災した場合、バックアップサイトへの切り替えが一斉に行われる場合があります。そのような場合でも必要な要員が確保できるデータセンターであるか、といったバックアップサイトの人的キャパシティ面も事前に考慮しておく必要があるでしょう。

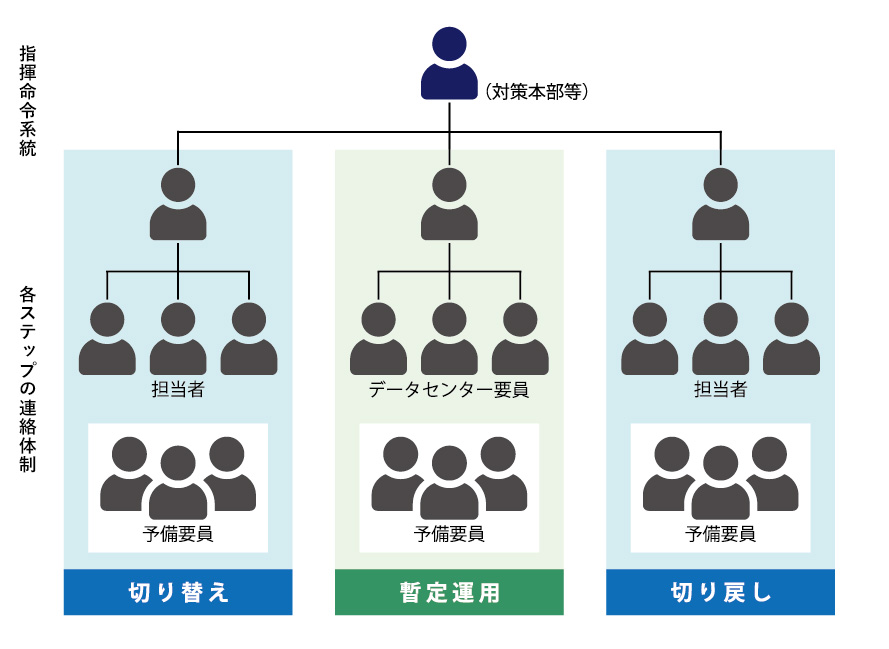

切り替え、暫定運用、切り戻しとステップが進んでいくうえで、指揮命令系統や連絡体制、連絡先の整備はとても重要です。障害や災害の深刻度によって連絡体制が異なる場合もありますが、担当者を複数人アサインするだけでなく、すべての担当者が対応できない場合の予備要員もアサインしておきましょう。万全のエスカレーション体制を準備しておくことで、初動の遅れを防止できます。

一般的に、手順書の作成者と切替作業者は異なるため、実際の切替作業において「確実に」対応できるように、バックアップサイトへ切り替える作業者の目線で手順書を作成しておく必要があります。

まず、用語・表現を統一しましょう。用語・表現を統一することで、作成者の意図が正確に伝わります。具体的には、以下のような点に注意しましょう。

次に、作業者のスキル特性を意識して手順書を作成しましょう。ITシステムに詳しい人なのか、それともあまり詳しくない人なのか、想定する作業者がどのようなIT習熟度なのかを明確にし、手順書に記載する内容もそれに合わせておく必要があります。

ただし、一定のレベルで手順書を作成できたとしても、作業者のIT習熟度を一定にすることは難しいかもしれません。その場合、解決策として運用のアウトソーシングが有効です。例えば、当社データセンターにはお客さまが作成した手順書に基づき、運用業務を代行するサービスがあります。作成いただいた手順書は当社の運用担当者が内容をチェックし、分かりにくい表現があった場合は修正案を提案し、切替作業者に誤解を与えないような手順書になるようご支援いたします。また、いざというとき、24時間体制で当社のプロフェッショナルな運用担当者が作業を代行し、安定した運用サポートをご提供することも可能です。

ここまで分かりやすい手順書を作成するポイントについて解説しましたが、いざバックアップサイトへの切り替えに直面した場合、本当に手順書通りに実施することができるでしょうか?システム構成やソフトウェアが更新されており、手順書に記載された手順では切替作業が実施できなくなっているかもしれません。あるいは、担当者が変わって連絡がつかなくなっているかもしれません。

大規模障害時や災害時といった緊急状況下において、ITシステムの切替対応を「確実に」実施するためには、切替作業における継続的な情報の最新化が必須です。最新化する情報はさまざまなものが考えられますが、ここでは「手順書」と「人」に焦点を当てて解説します。

まず、「手順書」の情報の最新化についてです。

年月がたつにつれてシステム構成やソフトウェアは変わるため、それに合わせて手順書を更新していくことが重要です。手順書の更新があと回しになってしまい、「手順書に記載されている内容が古く、手順書どおりにバックアップサイトへの切り替えができなかった」という事態は防がなくてはなりません。

手順書はシステム構成を変更する都度更新したうえで、さらに定期的に確認していくことが重要です。システム構成やソフトウェアに変更はないか、変更がある場合には手順書を更新する必要はあるのか、といった確認を年1回程度実施するとよいでしょう。また、指揮命令系統や連絡体制、連絡先についても忘れずに確認・更新しておきましょう。

次に、「人」の情報の最新化についてです。

手順書に基づいて作業を実施する人、つまり作業者についても情報の最新化が必要です。部署異動や退職などにより作業者の変更があれば、前述のとおり連絡体制、連絡先の更新をしましょう。

新しく担当となった作業者は手順書の内容を確認して自分が対応する手順を理解する必要がありますが、定期的に手順書を再確認することによりその理解を維持することも重要です。「いざ対応しようとしたときに内容が分かる作業者がいなかった」という事態は避けなくてはなりません。この対応として必要な手段は定期的な訓練の実施です。訓練によりBCP対応の各ステップに関する作業者の理解が深まり、いざというときに「確実に」対応することができます。手順書の考慮漏れなどの発見にもつながるため、前述の「手順書」の情報の最新化を効率良く行うことにもつながります。

当社ではお客さまからお預かりしたBCPの手順書をもとに、当社の運用担当者内で読み合わせて確認する机上訓練を年1回実施しています。また、お客さまからの依頼に基づき、お客さまの訓練に当社の運用担当者が参加する個別訓練も実施しており、いざというときに「確実に」対応できるよう常日頃から準備をしています。

BCP対策とバックアップサイトの重要性、さらに非常時にITシステムを「確実に」切り替えるためのポイントをご紹介しました。CSR(企業の社会責任)の観点から見ても、BCPの重要性はますます高まっています。BCPは策定しただけでは目的が達成されるわけではありません。自社のBCPを棚卸し、手順書や連絡体制が最新化されているか、まずは確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

株式会社STNet データセンターサービス部

サービスマネジメント課

矢野 敏也

2010年より自社パブリッククラウドサービス「STクラウド サーバーサービス」のサービス立ち上げから参画し、

基盤システムの設計、構築および運用保守業務に従事。2019年よりデータセンター「Powerico(パワリコ)」にて、

お客さまシステムの運用受入業務に従事。パブリッククラウドサービスの構築・運用保守経験を活かし、

技術的な視点からお客さまに最適な運用サービスをご提案できるよう日々業務に取り組む。

※このプロフィールは執筆時点のものです。